Arno Schmidt

Arno Schmidt in Bargfeld im Landkreis Celle

Der Schriftsteller von "Zettels Traum") Arno Schmidt ist zwar kein Celler Bürger gewesen, lebte aber bekanntermaßen seit 1958 im Landkreis Celle in dem kleinen Heidedorf Bargfeld quasi am "Ende der Welt" als der "Solipsist in der Heide" in der Umgebung und Landschaft, die er liebte und brauchte.

Das Heidedorf Bargfeld bei Eldingen im Landkreis Celle in der Südheide ist heute Sitz der Arno Schmidt Stiftung, die das Werk des Autors herausgibt, editiert und betreut sowie regelmässig diverse kuturelle Veranstaltungen u.a auch in den Museen und dem Theater in Celle veranstaltet.

"Arno Schmidt schrieb gegen die Zeit, gegen den vorherrschenden Zeitgeschmack und Zeitgeist. Seine literarischen Figuren, vornehmlich die Ich-Protagonisten, sind Spielrollen auf einer Bühne, auf der es um den beständigen Konflikt des intellektuellen Einzelnen mit einer geistwidrigen, unvernünftigen Umwelt geht, die das Individuum bedroht, verfolgt, in ihre Gewalt zu bringen, unter- und einzuordnen versucht." - Hartmut Vollmer, "Das vertriebene und flüchtende Ich" in Arno Schmidt (ed. M.Schardt and H. Vollmer, 1990)

Arno Schmidt

Seit 1958 lebten Alice und Arno Schmidt in Bargfeld bei Celle.

Sein erster Band mit Erzählungen, Leviathan, erschien 1949. Dieser und seine Werke der 1950er Jahre sind sprachlich von einer ungewöhnlichen, sich oft am Expressionismus orientierenden Wortwahl geprägt. Formal kennzeichnet sie das Bemühen um neue Prosaformen, inhaltlich sind sie von einer kulturpessimistischen Weltsicht und einer angriffslustigen Gegnerschaft gegen das Westdeutschland der Adenauer-Ära geprägt. Seine theoretischen Überlegungen zu Prosa und Sprache entwickelte Schmidt in den 1960er Jahren in Auseinandersetzung vor allem mit James Joyce und Sigmund Freud weiter und suchte seine Ergebnisse in den in dieser Zeit entstandenen Werken (Ländliche Erzählungen im Band Kühe in Halbtrauer, KAFF auch Mare Crisium) umzusetzen. Als Summe dieser Entwicklung erschien 1970 das monumentale Hauptwerk Zettel's Traum. Sein Spätwerk (Die Schule der Atheisten, Abend mit Goldrand und das Fragment gebliebene Werk Julia, oder die Gemälde) erschien wie Zettel's Traum in großformatigen Typoskriptbänden. Außer den für den Autor wichtigen Prosaarbeiten entstanden zahlreiche Übersetzungen aus dem Englischen, Kurzgeschichten, literaturgeschichtliche und -theoretische (Radio-)Essays, eine detaillierte Biografie Friedrich de la Motte Fouqués sowie eine durch die Psychoanalyse angeregte Studie über Karl May (Sitara).

Arno Schmidts Jugend in Lauban

Arno Schmidts Eltern stammten aus Lauban in Niederschlesien, wo sie im März 1912 geheiratet hatten.

Arno besuchte die Oberrealschule in Görlitz, die er im März 1933 mit dem Abitur abschloss. Seine Leistungen waren gut, zuweilen fiel er durch seine Belesenheit und Kenntnisse der Religions- und der Alten Geschichte auf. Schmidts literarische Ambitionen werden in den zu dieser Zeit begonnenen Gedichten, auch im Briefwechsel mit seinem Freund Heinz Jerofsky erkennbar. Nach dem Abitur besuchte Arno Schmidt die Höhere Handelsschule in Görlitz, wo er Stenographie lernte.

Am 24. Januar 1934 konnte Arno Schmidt eine kaufmännische Lehre bei den Greiff-Werken in Greiffenberg antreten, einer bedeutenden Textilfabrik. Er wurde nach Abschluss der Lehre im Januar 1937 übernommen und arbeitete fortan als Lagerbuchhalter in der "Tabelle", das heißt, ihm oblag es, Auftragseingänge und Produktionsausstoß in Listen einzutragen und die Ergebnisse in Schaubildern auf Millimeterpapier zu veranschaulichen. Den meisten Kollegen stand er distanziert gegenüber. Sein damaliger Vorgesetzter Johannes Schmidt erinnert sich an Schmidts Bonmot:

"Uns allen wird einmal die Hölle leicht werden, denn wir haben bei Greiff gearbeitet."

In den Greiff-Werken lernte Schmidt die zwei Jahre jüngere Alice Murawski kennen, die er am 21. August 1937 heiratete. In einem Brief an Jerofsky beschrieb es Schmidt als "eine ganz ideale vertikale Liebe (meine Spezialität! Leider!)". Schmidt verbot seiner Frau eine Fortsetzung ihrer Berufstätigkeit.

Stattdessen verlangte er von ihr, dass sie sich neben der Hausarbeit zu

einer Gehilfin und Sekretärin für die von ihm geplanten literarischen

Arbeiten heranbildete. In das Jahr 1938 fällt Schmidts Auslandsreise nach England, wo er in London nicht nur Antiquariate besuchte, sondern auch das Grab Charles Dickens'..

1940 wurde Schmidt zur leichten Artillerie nach Hirschberg einberufen und schließlich von 1942 bis 1945 folgte der Einsatz im norwegischen Romsdalsfjord, den er zumeist in einer Schreibstube mit der Berechnung von Schusstabellen verbrachte. In diesen Jahren entstanden Dichtergespräche im Elysium sowie weitere Erzählungen, die zusammen 1988 als Juvenilia veröffentlicht wurden .

1945 meldete sich Arno Schmidt freiwillig an die Front, um noch einmal Urlaub zu bekommen, in dem er die Flucht seiner Frau vor der anrückenden Roten Armee nach Westen organisierte. Als Kriegsgefangener und in der Folge noch bis Anfang der 1950er Jahre gab er sein Geburtsjahr fälschlich mit 1910 an, um der schweren Zwangsarbeit zu entgehen, zu der alle Kriegsgefangenen unter dreißig eingeteilt wurden, und um eine erneute Einberufung zu verhindern.

Die Umsiedler: 1945-1958

1945 wurde Arno Schmidt nach Cordingen in der Lüneburger Heide, entlassen.

Dort wohnte er mit seiner Frau in einem kärglich eingerichteten Zimmer im Mühlenhof der Cordinger Mühle und arbeitete als Dolmetscher in der Hilfspolizeischule in Benefeld.

Die folgenden Jahre waren - wie für einen großen Teil der

deutschen Bevölkerung - von einer Armut bestimmt, die in sein Werk

Eingang fand, v. a. in die in Cordingen entstandene Erzählung Brand's Haide.

Noch 20 Jahre später beklagte er: "Wir hatten ja nicht einmal

SchreiPapier in jenen Jahren, dicht nach '45; mein ist auf

TelegramFormulare notiert".

1946 schrieb Arno Schmidt die Erzählungen Leviathan und Enthymesis, 1948 Gadir, die der Rowohlt Verlag 1948 zur Veröffentlichung annahm. Zum Vertragsabschluss fuhren die Schmidts mit einer von Rowohlt spendierten Fahrkarte Zugfahrt nach Hamburg. Auch der Vertrag mit dem Rowohlt Verlag, und die Veröffentlichung des Erstlings Leviathan 1949 konnten Arno Schmidts finanzielle Notlage nicht beenden.

1950 wurde Arno Schmidt - gemeinsam mit vier Kollegen - der Große Akademie-Preis für Literatur der Mainzer Akademie zuerkannt, den er aus den Händen seines Vorbilds Alfred Döblin

entgegennehmen konnte. Das Preisgeld von 2000 DM sorgte vorübergehend

für eine finanzielle Entspannung. Derweil wurden die Schmidts nach Gau-Bickelheim bei Mainz, d. h. in die französische Besatzungszone, umgesiedelt, eine Erfahrung, die Arno Schmidt später in Die Umsiedler (1953) gestaltete. Hier entstand die Erzählung Schwarze Spiegel.

1951 zog das Paar dann nach Kastel an der Saar um. Hans Werner Richter, Martin Walser, Alfred Andersch und Arno Schmidts zeitweiliger Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt drängten Schmidt 1949 und 1953, sich an den Tagungen der Gruppe 47

zu beteiligen, doch der lehnte auch ab, als Ledig-Rowohlt andeutete, er

könne den Preis der Gruppe erhalten:

"Ich eigne mich nicht als Mannequin; lassen Se man [...] Ich nähre mich lieber redlich und still vom Übersetzen als von literarischer 175erei".

Im Rahmen der Fouqué-Studien reiste Arno Schmidt 1954 zusammen mit seiner Frau Alice über Ahlden nach Ost-Berlin. Beobachtungen dieser Reise, die seine Frau in ihr Tagebuch notierte, verarbeitete Schmidt in seinem Roman Das steinerne Herz.

Als Arno Schmidt 1955 nach Erscheinen seiner sprachlich freizügigen Seelandschaft mit Pocahontas wegen Gotteslästerung und Verbreitung unzüchtiger Schriften angezeigt wurde, zog er in das protestantische Darmstadt, wo das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. Dort vermisste Schmidt jedoch die Einsamkeit, die er zum Arbeiten brauchte

"Jegliche Berührung mit Anderen setzt erfahrungsgemäß meine Leistung herab und stört mich auf Tage hinaus - mein letzter Versuch in dieser Beziehung, meine , haben mich endgültig darüber belehrt."

Eine Auswanderung nach Irland, bei deren Vorbereitung ihm Heinrich Böll

behilflich war, scheiterte da Arno Schmidt kein gesichertes Einkommen nachweisen konnte. Schmidt orientierte sich

daraufhin in Richtung norddeutsche Tiefebene.

Alice und Arno Schmidt in Bargfeld: 1958-1979

Ende November 1958 zogen die Eheleute nach Bargfeld in Niedersachsen , dem letzten Wohnort des Dichters.

Nur selten verließ Arno Schmidt Bargfeld zu Tagesausflügen; eine Ausnahme war die Fahrt im August 1962, als er zusammen mit seiner Frau abermals nach Ost-Berlin fuhr. Nach mehrjährigen Vorarbeiten veröffentlichte Arno Schmidt 1970 Zettel's Traum. 1973 erhielt Arno Schmidt den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main; die Dankesrede in der Paulskirche verlas seine Frau, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht reisefähig war. Darin polemisierte er gegen die Kulturpolitik der DDR:

"Ein derart anmaßend geführter Arbeiter= und Bauernkrieg gegen die Phantasie (...) kann eigentlich nur in einer ebenso fruchtbaren wie sterilen Gebrauchsliteratur enden. (Und daß die marxistisch beliebte Formulierung vom 'schreibenden Arbeiter' imgrunde eine Diffamierung des BerufsSchriftstellers bedeutet - gleichsam wie wenn man derlei auch ohne lebenslange mühsame Ausbildung, so nach Feierabend nebenbei mit=ausüben könne - sei doch ausgesprochen.)"Anschließend warf Arno Schmidt den Bundesbürgern insgesamt Faulheit vor:

"Sei es noch so unzeitgemäß und unpopulär; aber ich weiß, als einzige Panacee, gegen Alles, immer nur 'Die Arbeit' zu nennen; und was speziell das anbelangt, ist unser ganzes Volk, an der Spitze natürlich die Jugend, mit nichten überarbeitet, vielmehr typisch unterarbeitet: ich kann das Geschwafel von der '40=Stunden=Woche' einfach nicht mehr hören: meine Woche hat immer 100 Stunden gehabt."

Arno Schmidt starb am 3. Juni 1979 im Krankenhaus Celle an den Folgen eines Gehirnschlags. Das Prosawerk Julia, oder die Gemälde blieb unvollendet.

Weiteres zu Arno Schmidt

Arno Schmidt war nach 1945 mit Alfred Andersch, Wilhelm Michels, Eberhard Schlotter und Hans Wollschläger freundschaftlich verbunden.

Arno Schmidt übersetzte zahlreiche Werke aus dem Englischen - zunächst zeitgenössische Romane im Auftrag verschiedener Verlage, dann Schriften von Stanislaus Joyce und schließlich Gedichte und Prosawerke von Edgar Allan Poe.

Kurz vor seinem Tod fand Arno Schmidt in Jan Philipp Reemtsma einen Mäzen, der ihn 1977 finanziell mit 350.000 DM, dem Betrag des Literatur-Nobelpreises, unterstützte und ihn dadurch von materiellen Sorgen befreite.

Seine Witwe Alice Schmidt gründete 1981 mit Jan Philipp Reemtsma die Arno Schmidt Stiftung; sie starb 1983 in Bargfeld. Dave Winer, der "Vorvater des Bloggens", ist ein Großneffe von Arno Schmidt.

Der Ich-Erzähler bei Arno Schmidt

Im Mittelpunkt seines erzählenden Werks steht immer ein dominierender Ich-Erzähler, der seinem Autor in vielerlei Hinsicht ähnelt.

Im Leviathan etwa verlässt der namenlose Protagonist vor der anrückenden Roten Armee Lauban am selben Tag wie sein Autor, in Brand's Haide

hat der Ich-Erzähler mit Schmidt sowohl den Namen gemeinsam als auch

die Erfahrung einer britischen Kriegsgefangenschaft, Joachim Bomann in Seelandschaft mit Pocahontas ist wie Schmidt Schriftsteller, und wie Schmidt lebt er an der Saar, Walter Eggers im Steinernen Herzen ist wie Arno Schmidt Sohn eines Polizisten, Karl Richter in KAFF auch Mare Crisium

ist wie vormals Arno Schmidt Lagerbuchhalter von Beruf und lebt wie er in

der Lüneburger Heide; dort lebt auch Daniel Pagenstecher in Zettel's Traum,

der wie sein Autor Schriftsteller, Experte für Edgar Allan Poe und

Erfinder der Etym-Theorie ist.

Allen Protagonisten gemeinsam sind die Meinungen und Vorlieben Arno Schmidts: Sie sind Büchermenschen, die in der Literatur leben, sie verachten die Restauration der Adenauer-Jahre und sind entschiedene Atheisten.

Dir Prosaformen bei Arno Schmidt

Arno Schmidt entwickelte für seine erzählenden Texte neue Prosaformen, mit denen er Bewusstseinsvorgänge realistischer nachbilden wollte, als das die überlieferten Formen Roman, Novelle oder Dialog vermöchten.

Seine frühen Werke sind mehrheitlich in der sogenannten "Raster-" oder "PointillierTechnik" verfasst, die Schmidt in seinen "Berechnungen 1" erläutert. Die Handlung und der innere Monolog

des Ich-Erzählers, der den Text über weite Strecken ausmacht, werden in kurzen und kürzesten Prosasplittern

präsentiert, die im Layout durch Absätze mit hängendem Einzug und mit kursiv

gedrucktem Anfang gekennzeichnet sind.

Mit dieser Form wollte Arno Schmidt seiner These Anschaulichkeit verleihen, dass die menschliche Wahrnehmung und Erinnerung selbst ebenfalls stark fragmentiert ablaufe: Dieses "musivische Dasein" des Menschen lässt er den Protagonisten des Romans gleich auf der ersten Seite des Fauns formulieren:

"Mein Leben ? ! : ist kein Kontinuum! (nicht bloß Tag und Nacht in weiß und schwarze Stücke zerbrochen ! Denn auch am Tage ist bei mir der ein Anderer, der zur Bahn geht; im Amt sitzt; büchert; durch Haine stelzt; begattet; schwatzt; schreibt; Tausendsdenker; auseinanderfallender Fächer; der rennt; raucht; kotet; radiohört; 'Herr Landrat' sagt: that's me!) ein Tablett voll glitzender snapshots."

Eine andere Erzählform verwendete Arno Schmidt für Seelandschaft mit Pocahontas und Die Umsiedler: Das "Fotoalbum":

Da jede Erinnerung mit einem optisch kodierten Schlaglicht beginne, eben dem "Foto", dem dann erst weitere, "kleinbruchstückige" Erinnerungen in Textform folgten, beginnt jedes der Kapitel mit einem typographisch abgesetzten, eingerahmten kurzen Text, der in einem Schlaglicht visuelle, zum Teil auch akustische Erinnerung präsentiert. Im Anschluss wird das eigentliche Kapitel erzählt in Gestalt eines inneren Monologs oder von knappen Dialogen.

Eine dritte Prosaform ist das "längere Gedankenspiel".

Arno Schmidt

ging dabei von der Beobachtung aus, dass "bei jedem Menschen die

objektive Realität ständig von Gedankenspielen überlagert ist".

Man sei mit seinen Gedanken eigentlich ständig irgendwo anders. Bei

Menschen in schwierigen Lebenssituationen - Schmidt sprach vom Typus des

"Gefesselten" - steigerten sich diese Tagträumereien zum Eskapismus

eines längeren Gedankenspiels: Statt in ihrer schmerzlichen Realität

lebten sie in Phantasien, in denen sie sich als erfolgreich, heldenhaft,

sexuell erfüllt usw. imaginierten.

Um dieses Bewusstseinsphänomen literarisch abzubilden, schlug Schmidt vor, einen Romantext in zwei Spalten zu layouten. In der einen Spalte wird die objektive Realität des Protagonisten geschildert, was er sieht, hört oder sagt, in der zweiten seine Phantasie, eben das längere Gedankenspiel. Als Beispiel für diese Form legte Schmidt 1960 KAFF auch Mare Crisium vor, dessen eine Spalte in der realen Welt des Heidedorfs Giffendorf des Jahres 1959 spielt, die andere schildert eine Geschichte, die 1980 auf dem Mond spielt und die der Protagonist Karl Richter seiner Freundin erzählt.

Die Etym-Theorie bei Arno Schmidt

Seit etwa 1960 beschäftigte Arno Schmidt sich mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds, die er nun auch auf seine Literatur anwandte.

Danach drückt sich das Unbewusste nicht nur in Bildsymbolik aus, sondern auch sprachlich in einem "eigenen Schalks=Esperanto " aus Wortspielen und Assonanzen usw. aus, um neben der manifesten Bedeutungsebene zugleich Nebenbedeutungen auszudrücken. Wörter mit dieser Funktion wie zum Beispiel das englische whole - "ganz", das denselben Lautwert hat wie das auch sexuell zu verstehende hole - "Loch" nannte er "Etym".

Arno Schmidt behauptete, Schriftsteller in höherem Alter könnten zur Sprache des Unbewussten Zugang erlangen, weil das Über-Ich geschwächt sei - das Es könne wegen einsetzender Impotenz ( ? ) seine Triebansprüche nicht umsetzen. Aus der Konstellation ergebe sich eine vierte Instanz : den Schriftsteller, der über die Etyms die Sprache des Unbewussten kenne und der Reflexion des Ichs zugänglich mache.

Diese seine Gedanken veranschaulichte Schmidt in seinem Werk Zettel's Traum,

wo er die bereits zuvor erprobte Mehrspaltigkeit des Textes ausbaute: Nun gibt es drei Spalten, von denen die mittlere das reale

Tun, Erleben und Reden der Figuren des Romans darstellt, die linke

Zitate aus den Werken Edgar Allan Poes

bietet und die

rechte die Etyms, die persönlichen

Gedankenspiele des Protagonisten Pagenstecher.

Dieses Schriftbild ließ sich mit den damaligen technischen Mitteln nicht satztechnisch realisieren, weshalb der Roman als photomechanische Kopie der 1330 DIN-A3-Seiten des Typoskripts gedruckt wurde. 2010 brachte der Suhrkamp Verlag eine gesetzte Ausgabe auf den Markt. Den Satz hatte Friedrich Forssman erstellt.

Sonstiges

Arno Schmidts Werke sind gesättigt von Alltagsdingen eines zeitgenössischen Durchschnittsbürgers der Bundesrepublik Deutschland. Seine Sprache orientiert sich dabei oft an Dialekten. Das Schriftbild wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, da sich Schmidt vor allem in den späteren Werken nicht unbedingt an die Rechtschreibung des Duden hält, sondern eigene, an die Aussprache angelehnte Schreibweisen verwendet.

Schmidt war Kenner der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, speziell des deutschsprachigen Raums. Entsprechend gibt es sehr viele Bezüge insbesondere zur deutschen und englischen Literatur, wobei z. B. für Abend mit Goldrand (1975) so entlegene Dichtungen wie die Martina des Hugo von Langenstein, ein Werk, das Ende des 13. Jahrhunderts entstand, handlungskonstituierend werden konnten.

Rezeption

Arno

Schmidts Werk hat in der Publizistik und Literaturwissenschaft lobende Beachtung gefunden, aber auch Zweifel.

So berichtet Walter Jens

in einem Feuilleton des Jahres 1950, er habe Schmidts Schreibstil

zunächst für "Blödsinn" gehalten und sich darüber geärgert, dann aber

Entzücken über Schmidts Bilder, seinen Snobismus und seinen lebendigen Expressionismus empfunden. Karl Heinz Bohrer

nannte Schmidt 1973 Realist und Phantast in einem und lobte seinen

Humor.

Auch in seinen Nachrufen wurde dieser Humor, die Schmidts Sprachstil inhärenten Wortspiele und Kalauer hervorgehoben. Der Schriftsteller Walter Kempowski nannte zudem die Jugendlichkeit und Frische in allem, was er schrieb, während Ludwig Harig seine entschieden demokratische Parteinahme hervorhob.

Dieter E. Zimmer hingegen berichtet in seiner Rezension von Zettel's Traum, die im Mai 1970 in der Zeit erschien, von zwiespältigen Leseerfahrungen:

"Es könnte schon sein, daß in Zettel's Traum das literarische Meisterwerk des Jahrhunderts steckt; es könnte sein, daß es sich um eine Art Streichholz-Eiffelturm in Originalgröße handelt, von einem Hobby-Berserker um den Preis seines Lebens erstellt. Vielleicht auch beides."

Oswald Wiener konstatierte 1979 eine "feststellbare überschätzung" Schmidts. Ausschlaggebend für dieses Votum war die "biederkeit"

Schmidts und das in vielerlei "hinsichten rückwärtsgewandte werk dieses

autors", das sich im Stil niederschlage:

"nun ist jedoch ZETTELS TRAUM [...] in der einstellung zum wortgebrauch eine imitation von FINNEGANS WAKE, in der technik der erzählung eine imitation des ULYSSES, und in der vorgetragenen theorie ableger einer recht populär verstandenen psychoanalyse",

und er beklagte: "mehr und mehr nimmt Schmidt den platz in der öffentlichen meinung ein, der einer echten experimentellen literatur gebührte [...]"

Arno Schmidts Dankesrede für den Goethepreis 1973 löste

unter Anhängern auf der linken Seite des politischen Spektrums

Verstörung aus. Gerhard Zwerenz kommentierte in der Zeitschrift das da:

"Schade um den Mann. Hier geht ein Begabter vor die Hunde, weil er seinen Gaben nichts mehr gibt. Deformiert durch sich selbst und die blasierte Überheblichkeit seiner selbsternannten Heide-Jünger. Hat er keine Ahnung von den desto massiver angekotzten Arbeitern, sind seine Kenntnisse von lebenden Literaten nicht exklusiver. Der Dichter solle auch nicht mit dem Dichter gehen, meint er, man störe einander nur. Mag sein. Wer sich so ungescheut Dichter heißt, hat seinen § 51 ehrlich verdient."

Preise- 1951: Großer Literaturpreis der Akademie der Wissenschaften und der Literatur

- 1964: Fontane-Preis

- 1965: Große Ehrengabe für Literatur des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie.

- 1973: Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main

Periodica zu Arno Schmidt

- Friedhelm Rathjen (Hrsg.): Bargfelder Bote. Materialien zum Werk Arno Schmidts

- Jörg Drews (Herausgeber): Bargfelder Bote auf CD-ROM, Lieferung 1 - 300. Materialien zum Werk Arno Schmidts. Edition text + kritik im Verlag Richard Boorberg, München 2007. ISBN 978-3-88377-906-5

- Zettelkasten. Aufsätze und Arbeiten zum Werk Arno Schmidts. Jahrbuch der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser (GASL); seit 1984.

- Schauerfeld. Mitteilungen der GASL.

- Der Haide-Anzeiger; Bangert & Metzler.

- www.arno-schmidt-stiftung.de

- Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser - gasl

tags: arno schmidt-bargfeld-zettels traum -prinzessin von ahlden-das steinerne herz

www.wastebag.wordpress.com www.bargfeld.wordpress.com

www.schriftsaetzer.wordpress.com www.celle2018.wordpress.com

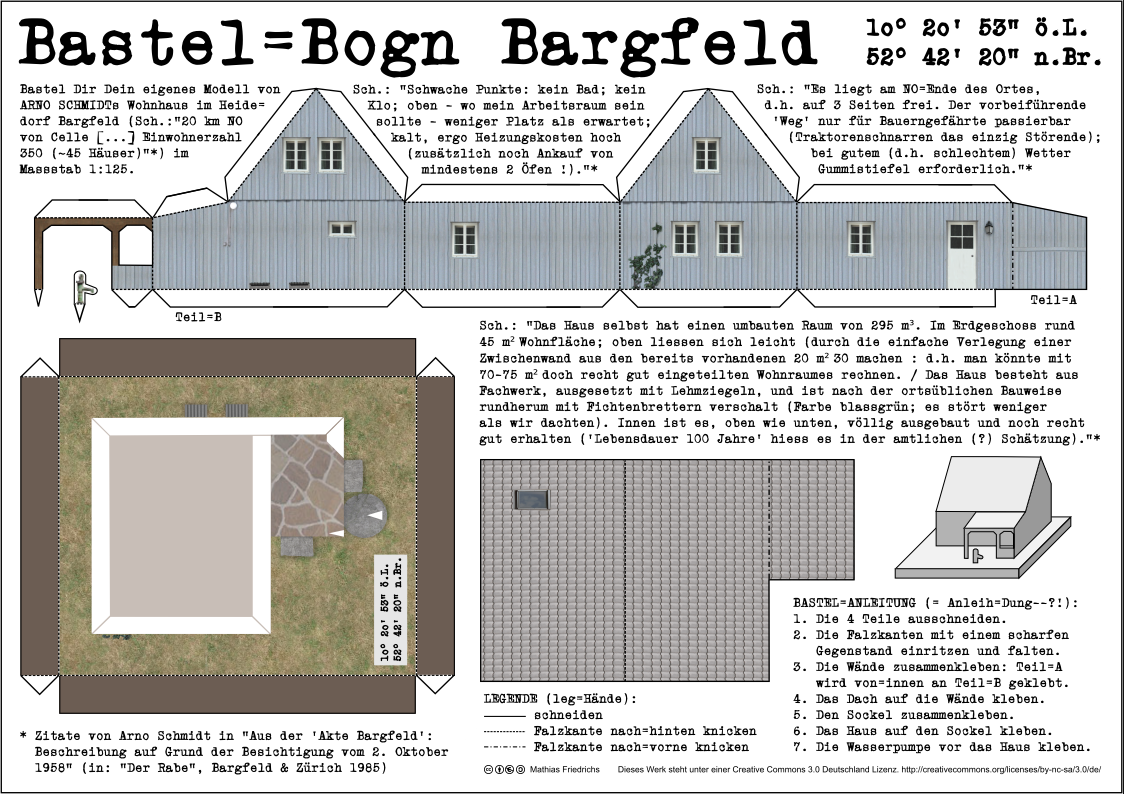

Was sagt man dazu: Wohnhaus Arno Schmidts als Bastelbogen 1:125